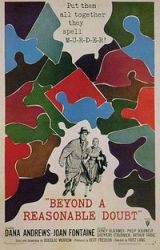

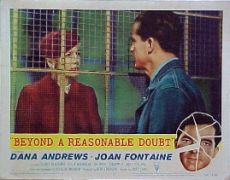

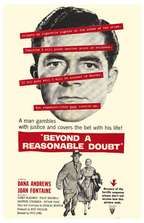

BEYOND A REASONABLE DOUBT

Fiche technique :

Film américain de Fritz LANG

Année : 1956

avec Dana ANDREWS (Tom Garrett), Joan FONTAINE (Susan Spencer), Sidney BLACKMER (Austin Spencer), Philip BOURNEUF (Thompson), Barbara NICHOLS (Sally), Shepperd STRUDWICK (Wilson)

Scénario : Douglas MORROW

Images : William SNYDER

Musique : Herschel BURKE GILBERT

Durée : 86 mn

Genre : Policier

Titre original : L'INVRAISEMBLABLE VERITE

Film américain de Fritz LANG

Année : 1956

avec Dana ANDREWS (Tom Garrett), Joan FONTAINE (Susan Spencer), Sidney BLACKMER (Austin Spencer), Philip BOURNEUF (Thompson), Barbara NICHOLS (Sally), Shepperd STRUDWICK (Wilson)

Scénario : Douglas MORROW

Images : William SNYDER

Musique : Herschel BURKE GILBERT

Durée : 86 mn

Genre : Policier

Titre original : L'INVRAISEMBLABLE VERITE