|

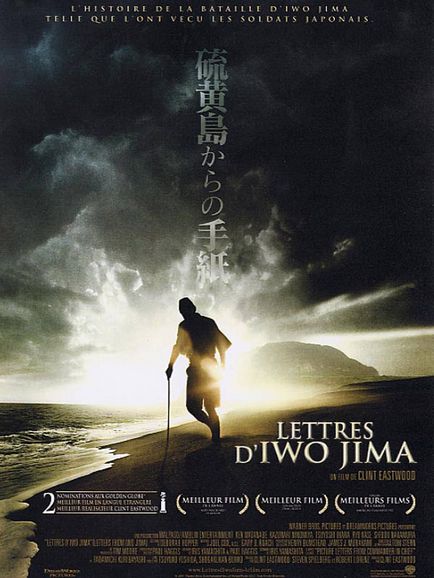

LETTERS FROM IWO JIMA

Fiche technique : |

L'histoire :

En 1945, les armées américaine et japonaise s'affrontèrent sur l'île d'Iwo Jima. Quelques décennies plus tard, des centaines de lettres furent extraites de cette terre aride, permettant enfin de donner un nom, un visage, une voix à ces hommes ainsi qu'à leur extraordinaire commandant.

Les soldats japonais qu'on envoyait à Iwo Jima savaient que leurs chances de survie étaient quasi nulles. Animé d'une volonté implacable, leur chef, le général Kuribayashi, exploita ingénieusement la nature du terrain, transformant ainsi la défaite éclair annoncée en 40 jours d'héroïques combats.

De nombreux soldats américains et japonais ont perdu la vie à Iwo Jima. Leur sang s'est depuis longtemps perdu dans les profondeurs du sable noir, mais leurs sacrifices, leur courage et leur compassion ont survécu dans ces Lettres.

Critique :

On a beau chercher, on ne trouve pas d’exemple antérieur à la démarche de Clint Eastwood, hisser à la hauteur de deux longs métrages, amples de surcroît, le récit d’une même bataille vue du point de vue national d’une part (Mémoires de nos pères sorti le 25 octobre 2006), du point de vue de « l’ennemi » de l’autre, dans les deux cas avec une même volonté de comprendre sans marquer de préférence. Même À l’Ouest rien de nouveau, le beau film pacifiste de Milestone tiré du roman de Remarque, ou Tora ! Tora ! Tora ! de Fleisher, qui prenait en compte le sentiment japonais au moment de Pearl Harbour, ne sauraient entrer en comparaison. Cela étant dit, le diptyque de Clint Eastwood se suffit assez pour qu’il ne soit pas utile de chercher plus longtemps.

Ce qui est émouvant en - effet dans Lettres d’Iwo Jima, c’est à quel point il diffère de Mémoires de nos pères, y compris en des titres construits sans souci de symétrie, tant la donne est différente. D’un côté une Amérique conquérante, sûre d’elle comme de sa cause, ayant les forces pour mener campagne dans le Pacifique même s’il faut massivement lever des fonds et si les pertes vont être énormes, de l’autre un Japon qui feint d’y croire plus ou moins encore mais défend le dos au mur ses positions sur l’île alors que les gradés - savent déjà que les renforts attendus ne viendront pas. Nous sommes en février et mars 1945, les États-Unis - pilonnent depuis le début de l’année le Japon depuis les Mariannes. Le 6 août, ce sera Hiroshima..

C’est donc un film crépusculaire que réalise Clint Eastwood, soit au demeurant ce qui lui a réussi le mieux dans son oeuvre récente. Les teintes, mortifères, en sont - encore plus sombres que dans Mémoires de nos pères. La distribution est quasi exclusivement japonaise et la langue retenue pour le tournage, le Japonais, ce que seul un vétéran de la dimension d’Eastwood pouvait se permettre d’obtenir des financiers dans le cadre d’une superproduction. La presse nippone - qu’on se contentera de citer dans l’incapacité d’en juger à sa place - n’a d’ailleurs pas ménagé ses éloges face à un film qui lui a semblé porteur d’une sensibilité japonaise sans comparaison avec tout ce qu’un étranger avait pu - entreprendre en ce domaine auparavant..

La cause en est sans doute que les Japonais sont vus ici comme de la chair à canons, donc humanisés, n’ayant comme unique bouée que les lettres qu’ils envoient à leur famille, appréhendant sans l’avouer qu’ils ne reviendront pas. Si certains, en particulier dans la hiérarchie, croient - sincèrement que la mort vaut mieux que le déshonneur, d’autres font part de leur doute et seraient même prêts à tout laisser tomber s’ils en avaient la possibilité..

Rien n’est tout blanc ou tout noir dans ce récit qui se resserre sur quelques personnages principaux, dont le - général Kuribayashi (joué par le grand Ken Watanabe), qui va décider d’abandonner la défense côtière pour truffer l’île des kilomètres de tunnels d’où ses vingt mille hommes vont pouvoir causer aux Américains les dommages connus historiquement et que le film précédent rappelait. Il y a aussi le baron Nishi (Tsuyoshi Ihara), qui partage avec le - général le fait d’avoir vécu aux États-Unis avant la guerre, le baron comme champion d’équitation, le général comme aspirant officier, et plusieurs hommes du rang. Le résultat est impressionnant..

Jean ROY (L'Humanité)

Avant même d’avoir vu Mémoires de nos pères, le premier volet du "projet Iwo Jima" de Clint Eastwood, on pressentait l’importance du second, du "point de vue japonais", partie la plus périlleuse et surtout la plus inédite du travail. De la pertinence, des choix de Lettres d’Iwo Jima dépendrait la crédibilité du diptyque. Mémoires de nos pères, complexe, bourré de flash-back, d’à-côtés politiques et de très policées dénonciations de l’idiotie de la guerre, n’avait qu’à moitié convaincu. Sobre, remarquablement filmé, Lettres d’Iwo Jima est une leçon de cinéma populaire, une fresque héroïque débarrassée de cette volonté - cette nécessité ? - d’être plus qu’un film de guerre, d’apporter un regard autre sur la bataille du Pacifique dont souffrait Mémoires de nos pères.

Pas de flash-back ou presque ici, mais un récit d’une grande simplicité : le combat de quelques milliers de Japonais sous-équipés, derniers "remparts" impuissants face à la progression des troupes américaines, pour défendre une île inutile devenue symbole de la fierté nationale. Pour illustrer son propos, Eastwood a choisi, comme dans son premier volet, une poignée de héros à part, qui justement refusent de se fondre dans la masse des soldats, de suivre ce que la "morale", quelle qu’elle soit, implique en temps de guerre. Côté américain, la désillusion et le refus de devenir des héros portaient ce propos. Côté japonais, c’est l’humanisme, la douceur, l’intelligence des personnages principaux qui frappent. Il y a bien là quelques soldats belliqueux, caricaturaux du "kamikaze" japonais, mais ils sont en seconde ligne.

Les héros de Lettres d’Iwo Jima, le général Kuribayashi (bouleversant Ken Watanabe), le soldat Saigo (remarquable Kazunari Ninomiya) et le baron Nishi (Tsuyoshi Ihara) ne sont pas des assassins mais bien plutôt, pour les deux gradés, des gentlemen, des intellectuels ayant vécu aux Etats-Unis, amis de l’ennemi en quelque sorte, et pour le soldat Saigo un enfant refusant de mourir pour une nation perdue. C’est en effet là un des plus grands enjeux qu’Eastwood a eu à affronter : traiter du patriotisme exacerbé des Japonais, de leur refus de la défaite. Il le fait avec une grande mesure, ne laissant la violence passer que durant une insoutenable scène de suicide collective, loin d’être vaine par ailleurs.

Prenant le temps de filmer l’amitié unissant les soldats, refusant les stéréotypes, Eastwood, entouré d’une équipe nippo-américaine, livre une œuvre touchante, qui ne fait pas insulte aux mœurs et aux valeurs du pays qu’il met en scène. Visuellement impeccable, fort heureusement intégralement en japonais et joué par des acteurs japonais, Lettres d’Iwo Jima, s’il reste un film populaire, car empreint de grands sentiments et d’effets romanesques, surpasse nettement Mémoires de nos pères. Deux films qui peuvent par ailleurs se prendre séparément l’un de l’autre, tant leurs enjeux sont lointains, reliés par ce seul bout de terre brûlé où vinrent mourir près de sept mille soldats américains et plus de vingt mille Japonais.

Pierre Langlais (aVoir-aLire.com)

A bientôt 77 ans, croulant sous les récompenses honorifiques, cumulant succès publics et dithyrambes de critiques qui voient en lui «le dernier grand cinéaste classique américain», Clint Eastwood peut désormais tout se permettre à Hollywood. Y compris, alors qu'il travaillait sur le scénario de Mémoires de nos pères consacré aux soldats américains de la bataille d'Iwo Jima ( Libération du 25 octobre 2006), convaincre son producteur Steven Spielberg de tourner un deuxième film sur cet événement clé de la guerre du Pacifique, mais en adoptant le point de vue de l'«ennemi» japonais. Le projet est sans précédent dans l'histoire du cinéma mondial et d'autant plus fou que, tourné avec des inconnus, en japonais sous-titré et dans des tunnels éclairés a minima, Lettres d'Iwo Jima s'annonçait comme un seppuku commercial à 60 millions de dollars. Et pourtant... Les Japonais sont séduits par l'hommage du gaijin Eastwood à leurs propres morts (lire ci-contre), le public américain suit et les nominations aux oscars pleuvent (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original...) pour ce requiem élégiaque qui s'impose comme l'un des sommets de l'oeuvre déjà considérable d'Eastwood.

Nausée. La beauté de Lettres d'Iwo Jima repose avant tout sur la simplicité de sa narration. Alors que Mémoires de nos pères s'épuisait à jouer sur tous les fronts (description de la bataille au coeur de l'action, décryptage de la réalité derrière la propagande, interrogation sur la transmission de la mémoire), Clint Eastwood se contente ici de raconter l'enfer vécu par les soldats nippons sur l'île d'Iwo Jima. L'effet de contrechamp à Mémoires de nos pères est terrible. C'était une chose de voir un marine arroser un abri ennemi au lance-flammes, c'en est une autre de revoir la scène du point de vue du fantassin japonais qui va se faire brûler vif. De même la découverte macabre des soldats d'Hirohito aux ventres explosés dans le premier film trouve son explication dans une séquence choc où les guerriers vaincus se font hara-kiri à la grenade, l'un après l'autre. Plus traumatisante, la vision de la guerre se révèle dans le même temps moins spectaculaire. Les démonstrations pyrotechniques de Mémoires de nos pères , qui mêlaient jusqu'à la nausée le réalisme gore d' Il faut sauver le soldat Ryan et les effets spéciaux en 3D de Pearl Harbor n'ont plus leur place dans un film qui adopte le point de vue intimiste des assiégés japonais.

Ce choix de mise en scène est la conséquence logique de la stratégie militaire retenue par le général Kuribayashi en 1945 : privé du soutien de la flotte impériale défaite quelques semaines plus tôt dans les îles Marianne, obligé de combattre en infériorité numérique, le commandant en chef d'Iwo Jima abrita ses hommes dans les nombreuses grottes naturelles de l'île qu'il transforma en autant de nids de mitrailleuses et fit relier par des kilomètres de galeries souterraines.

Clint Eastwood filme donc la peur de très jeunes hommes enfermés dans des cavernes et qui tremblent sous les bombes des assaillants, sous «ce martelage sourd qui vous traque sous terre, qui vous tient enfoui dans une galerie puante qui peut devenir votre tombe» évoqué par Gabriel Chevallier dans son roman vécu de la guerre de 14, la Peur (1). Le film communique cette expérience absolue de la peur qui envoûte, qui perd, qui entraîne «dans une débâcle que l'imagination précipite avec ses inventions effrayantes» .

Empathie. Dans Lettres d'Iwo Jima , les soldats japonais sont entrés dans la spirale de la défaite, minés par la certitude de leur mort à des milliers de kilomètres de leur foyer. Les images aux couleurs désaturées du chef opérateur Tom Stern prennent une dimension crépusculaire. Dans le paysage désolé du sable noir et des roches volcaniques d'Iwo Jima, les soldats en sursis tentent de repousser l'échéance fatale, portant sur leurs visages épuisés poussière et cendres prémonitoires. L'empathie que leur calvaire provoque est d'autant plus bouleversante que le scénario de Paul Haggis et d'Iris Yamashita donne à tous les personnages une profondeur psychologique peu commune pour un film de guerre, nuançant constamment la caricature du fanatisme guerrier nippon. La figure mystérieuse du général Kuribayashi (Ken Watanabe) est un modèle de complexité, personnalité humaniste autant que chef de guerre. Un ancien «attaché militaire» aux Etats-Unis utilisant sa connaissance et son amour de la culture américaine pour combattre plus efficacement les marines, un officier soucieux du moral de ses troupes refusant les exécutions punitives pour que ses hommes puissent se battre jusqu'à la mort contre l'ennemi.

Mais la préférence de Clint Eastwood va clairement au petit boulanger Saigo, génialement interprété par le chanteur de boys band Kazunari Ninomiya belle audace de casting, comme si en France M. Pokora jouait un poilu dans un film sur Verdun. Saigo échappe de justesse à la décapitation pour abandon de poste devant l'ennemi, à l'exécution sans sommation par des soldats américains refusant de s'embarrasser de prisonniers, il représente un principe de survie par fidélité au serment fait à sa femme enceinte avant de partir. Cet héroïsme du rescapé fascine totalement Eastwood comme le reflet de sa propre lutte poignante avec les ténèbres.

Samuel DOUHAIRE (Libération)

Découvrez d'autres sites sur Lettres d'Iwo Jima :

Ciné-Club de Caen

Zéro de conduite

Le carnet d'Erwann

Site officiel

Site sur la bataille d'Iwo Jima